南海雷琼东部海域航空物探调查纪实

今年7月,中国地质调查局自然资源航空物探遥感中心承担的“南海雷琼东部海域航空物探调查”二级项目野外原始资料通过验收,获评“优秀”。

2019~2020年,项目组获取了雷州半岛、琼州海峡、海南岛北部和琼东南海域的航空重磁数据42802测线千米,覆盖面积7.4万平方千米,填补了该区域航空重磁数据空白,提高了海南岛及周边海域基础地质调查程度。获得的高质量航空物探数据为海陆过渡区基础地质问题研究、海域天然气水合物资源勘查、海岸带资源环境评价等工作提供了重要的基础资料。

绘制海底“藏宝图”

蕴藏在海洋深处的石油、可燃冰等自然资源是科学工作者苦苦追寻的“宝藏”。早在20世纪50年代,海洋地球物理学家就掌握了探测海洋地质资源的方法——航空地球物理探测。

工作人员深夜在机场开展飞行前仪器准备工作。张玄杰 摄

项目组负责人张玄杰介绍,航空物探就是将地球物理场信息采集设备“航空磁力测量系统”和“航空重力测量系统”安装在飞机上,开展相关海域的航空重磁测量,捕捉海底深处的地球物理“异常”。

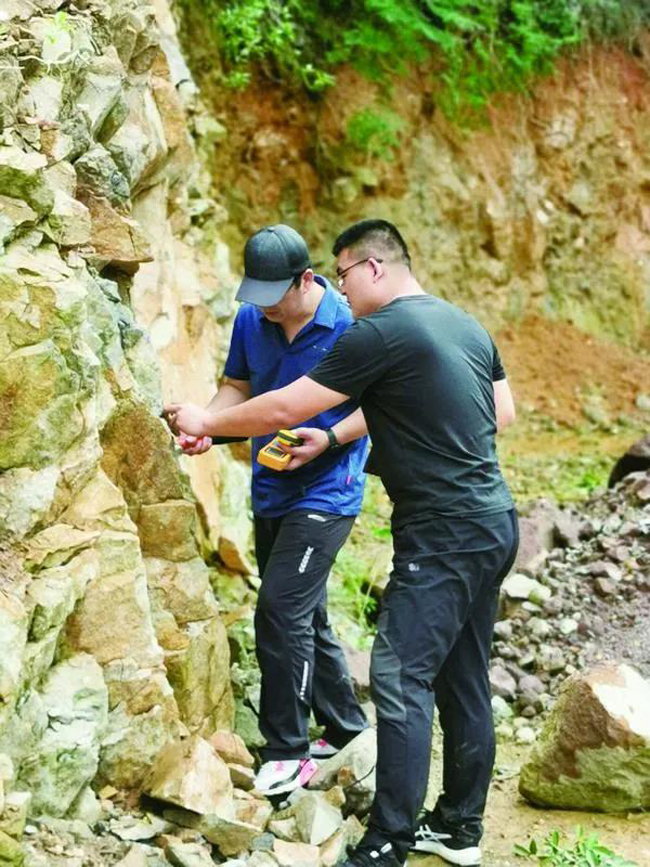

工作人员在野外开展物性测量。邹为雷 摄

“航空磁力测量系统测量地磁场强度的大小,航空重力测量系统测量地球的重力场,即地球表面重力加速度的大小。”张玄杰解释,“地下地质体受物质组成、构造变形等因素影响,其密度和磁性都是不均一的,这种不均一性会在重力场和磁场上产生局部变化,这就是地球物理‘异常’。”

根据这些信息,科学家就能够推断海底深处地质构造,进而寻找深藏其中的石油和天然气等矿产资源。

海洋航空物探工作由数据采集、数据处理、数字制图和推断解释等一系列环节组成。

张玄杰形象地说:“数据采集过程中,飞机像在空中‘织布’一样,逐条线采集地球物理场信息,获取海洋重磁场数据,形成一张神秘的‘藏宝图’。”

数据采集完成后,数据处理专家除去其中的干扰信息,得到航空重磁异常数据,随后构建重磁异常数据与已知地质资料的联系。之后,再由地质专家进行野外实地观测,测量相关数据,通过岩性鉴定和对比分析,分析圈定出海域中地质构造或地质体。

除了寻找矿产资源,航空物探也是查明海域地形地貌、地质构造、地质环境、地球物理场等重要方法。

早在20世纪60年代,我国已经开始在南海北部地区开展航空物探调查,但受仪器精度制约,均属低精度测量。特别是在海口和琼州海峡地区,至今仍存在航空物探数据空白区。

“雷州半岛和琼州海峡东部海域处于南海北部海陆交互区与岛礁分布区,由于常规的物探方法难以实现海陆地球物理数据连续覆盖,导致该区域内长期地质资料缺乏,地质结构认识不清。”张玄杰说。

“航空物探不受海陆交互的影响,能够在陆地和船舶等无法测量的地方,通过海陆统一的航空物探测量得到完整连续的重磁场图。”张玄杰表示,本次在雷琼海域开展航空物探调查,快速获取航空重磁数据,能够有力推进1∶25万海洋区域地质调查,可以为破译海陆构造衔接问题、重大工程选址、海洋环境监测与保护等提供重要的科学依据。

克服困难完成调查任务

航空物探调查需要多个工作组协同配合。其中,野外飞行测量组负责航空重磁飞行数据采集和磁日变观测,野外地面组进行岩石物性测定,综合解释研究组负责数据处理、数字制图和推断解释等工作。

海南地区全年高温、高湿,搭载仪器的飞机舱内温度最高时可达50℃,但用于重力场测量的重力仪内部很多精密惯性器件对温度较为敏感,工作温度需要保持在40℃以下。

为了给重力仪降温,野外飞行测量组成员每日清晨都要前往机场打开舱门通风降温。夏季下午两三点的机场水泥地面温度接近50℃,停机坪上更是热浪袭人,野外飞行测量组成员每天经受高温的“烤验”,直到临近日落时分才关舱门离场。

海口地区空域繁忙,作业窗口期短,为保证飞行任务顺利开展,海陆交互地区采用夜间作业方式开展调查。项目期间,野外飞行测量组负责人吴若涵和仪器负责人宋燕兵每天在夜间11点备好行装,前往机场进行飞行前的仪器准备工作,保障飞机在晚上12点准时起飞。

同样在深夜忙碌的还有野外飞行测量组磁日变观测员李筱。在不到6平方米的小屋里,李筱紧盯记录仪上地磁曲线的变化,随时记录人文干扰等非正常地磁场变化而引起的异常,以便日后对飞行测量磁场数据进行校正,保障空中测量的数据真实有效。

野外岩石地球物理性质测定也是航空物探中的一项重要工作,主要是测定地表露出的岩石磁化率和密度,以作为重磁综合解释的依据。由于调查区涉及海南岛和两广地区,地面植被茂密,岩石露头较少,野外工作难度较大。

野外地面组负责人姚国涛对其中一次发现橄榄玄武岩的经历记忆犹新。2019年10月,该组的邹为雷博士在马路上见到了卡车上掉落的橄榄玄武岩石子,并引起了警觉。这种岩石可能是引起区内强磁异常的主要地质体,测量该类岩石的磁化率对于采集数据的推断解释十分重要。

姚国涛推测,既然有这种石子,附近肯定有采石场开采作业。他带领小组成员一条条小路寻找采石场,衣服湿了又干,干了又湿……3天后,他们终于找到了采石场,发现了橄榄玄武岩,并开展了后续测定工作。

填补海陆过渡区数据空白

近年来,自然资源航空物探遥感中心充分发挥技术优势,系统采集了海南岛及周边海域连续覆盖的高精度航空重力和磁场数据,累计完成航空物探测量8.9万千米,覆盖面积约14.5万平方千米。实现了海南岛周边海陆过渡区航空重力、航空磁力资料的全覆盖,填补了海陆过渡区地球物理数据的空白,使得海陆之间地质构造衔接问题研究得以深入。同时,圈定了琼州海峡地区的断裂构造,为海峡成因研究提供了新的证据。

“通过航空物探查明了海南岛北部及琼州海峡火山岩分布具有‘东多西少、东浅西深’的特点,海峡西部地震、火山活动性较弱,地质情况较稳定,是跨海通道建设有利区域。”张玄杰说。

项目还对海南岛地区地热资源进行预测,航磁资料反演结果表明海南岛地温梯度异常区面积达到1.06万平方千米,占海南岛面积的31.2%,表明海南岛地热资源丰富,勘探潜力大。地温梯度高值异常区主要分布于陵水—保亭、琼中—儋州、琼海—万宁及文昌等地区,可以作为下一步海南岛清洁能源开发利用的重点目标区。

张玄杰表示,随着数据的不断更新及地质认识的逐步深入,项目组还将对采集到的数据进行更加系统性的推断解释,进一步总结调查区内的区域地质构造特征及岩浆岩分布规律,为解决海陆构造衔接问题、海域油气资源调查提供翔实的依据。同时探讨火山活动与断裂构造的关系,评价活动断裂的稳定性,为跨海通道、南山港等重点工程建设提供保障。

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号